進捗

ネーム 約800枚(先月+0)

シナリオ 約300000文字(先月+20000)

先月はオブザーバーへの提出体裁を整えていた。

去年の暮より再編成したパートが機能しているようで、一先ず胸を撫でおろす。

再編成を施したパートには、新たな登場人物として「山賊」が加わった。この人物に迫力を宿すため、多くの資料にあたり、造形をかためた。その努力が実ったことは嬉しい。

今回の再編成を経て、改めて物語は有機的なシステムだと感じた。

あるパートを変えると、その変化は必然的に全体へと及ぶ。結果、部分の修正は全体の調整へ至る。物語の構成要素は、積み木のように個体ではなく、液体のように混ざり合って、互いの関係性によってバランスを保っている。何かを変えたいと思って、そこだけ摘みあげて取り換えることは出来ないらしい。

作者でさえ物語への理解は完全ではない。ある要素を取り換えてみれば、思わぬところに影響が出て驚く。シナリオ調整という触診の過程で、物語自身に物語を教えられるということがあるのだ。

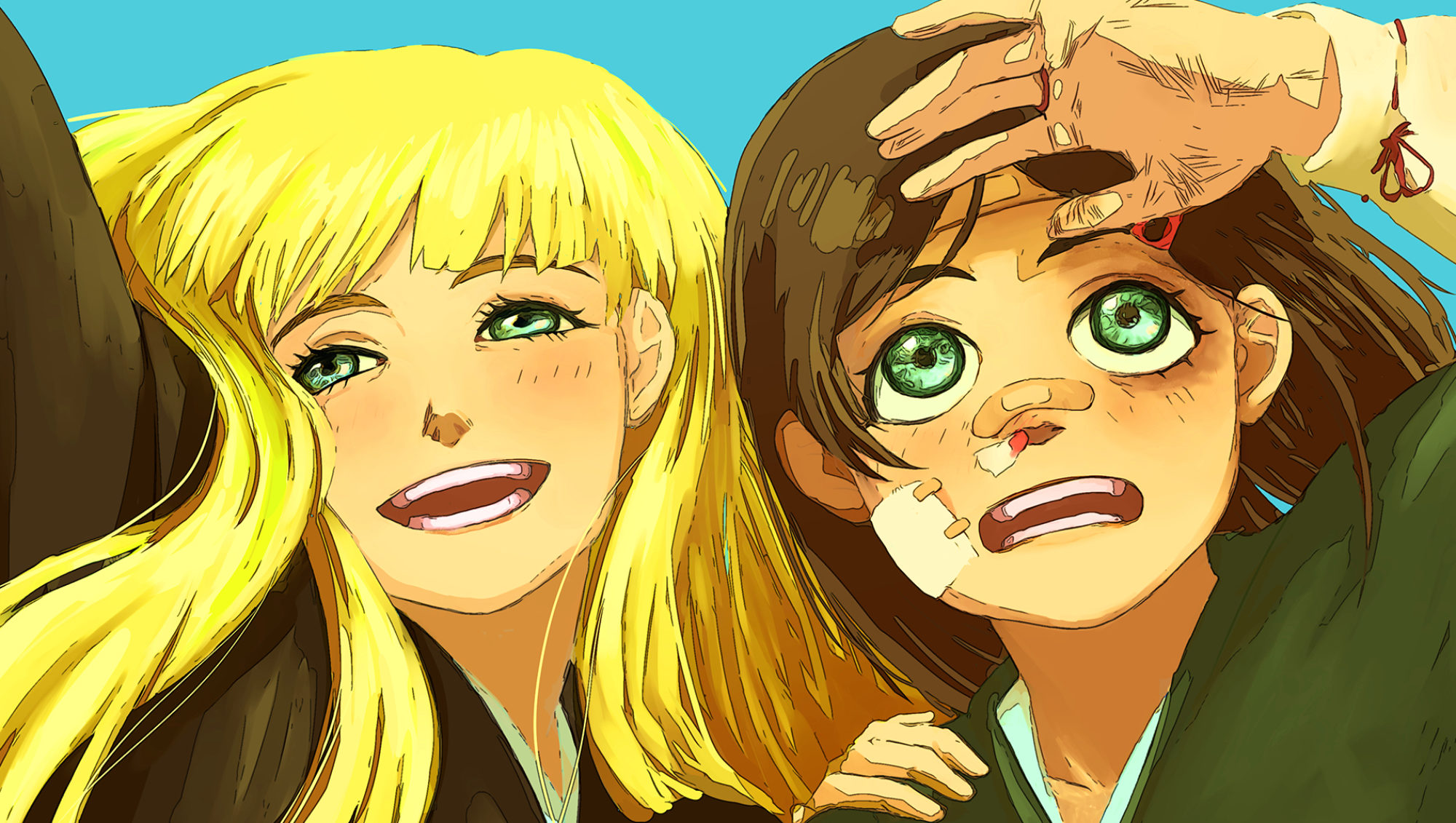

この教えられる過程で、既存人物の再発見も行われる。ユキカゼやハルカの態度も変わった。台詞も変わった。これら予期しなかった変化の途上で、彼女たちの発話がより力みなく自然と調和していく様を見ると、やはり人物は我輩から独立して〝いる〟のだと思わされる。

物語に教えられ、人物を新たに発見する。

調整は骨が折れるが、物語創作における最もエキサイティングな瞬間の一つだ。

焼酎と抱き枕

先月、三十七歳の誕生日を迎えた折、家族で食事会が開かれた。毎年、この時期に外食するのは流感に罹るリスクがあるから嫌だと伝えるのだが、毎年、決行される。我輩の誕生日祝いと言うよりは、たまの外食をする口実だから、我輩一人がごねていても仕方ない。参加してしまえば楽しんだものがち、酒を飲んで飯を食う。ただその日は寒かったから焼酎のお湯割りばかりを飲んだ。

ビール、日本酒より焼酎が身体にあうようで、焼酎を入れた翌日は目覚めがいい。思い出してみれば大阪就労時代、連れて行かれたキャバクラ、ガールズバーでもテーブルに置かれた安い焼酎を飲んだ次の日、不思議と体調が良かった。

それでこの頃、ビール(発泡酒)、日本酒は控えて黒霧のお湯割りを一杯、眠り薬にたしなむ。味は好まない。ビールや日本酒の方が好きだ。しかし身体には合う。よほど相性が良いようで、相性が良すぎて風呂上りにはすっかりアルコール分解がおわり、素面に戻っている。それで布団に入る前、もう一杯のむ。飲んで寝ると寒い夜でも足先が冷えない。ただ体臭がかつて親戚のオヤジ連中から香ってきた、あの懐かしく臭みに寄って来た気がする。

今年で37になりました、四十路である、どう転んでもオッサンだ。今更恰好をつけるのもめんどくさいので身なりには頓着しないが、他人様に迷惑だけはかけたくない、清潔ではいようと思っている。

これから長い友になるかもしれない焼酎のお湯割り。

体臭が焼酎好きのオヤジ臭くなるのは勘弁願えないかと、相談している。

近頃抱き枕を買った。ハグモッチという商品で、逆U字型の抱き枕だ。その間に挟まって眠る。

我輩は体重75㌔あり、この重量が長時間眠ると身体の負担になる。我輩はロングスリーパーで最低八時間寝ないと頭が回らない。ストレス過多や、体調不良の際には12時間以上眠ることもある。

睡眠欲と体重がせめぎ合い、その衝突が腰痛や背中の痛みとして現れ、長年苦しんできた。

その解決へと様々試してきたが、中でも効果のあったのが今回のハグモッチ。

側臥位(横向き)で眠る際、今までは脚の重さに腰の筋肉が引っ張られ、朝起きる頃には痛みが生じていた。それが抱き枕を挟むことで大きく緩和された。

この抱き枕は我輩の趣向にもあっている。我輩は狭いところに挟まって眠りたい願望があり、手もポケットに突っ込ん眠る。身体に拘束感がないと安心できない。そんな願望をハグモッチは上手に叶えてくれる。逆U字の間に挟まって眠るのは梱包されているかのようで、安心感を得られる。

人によっては息苦しく感じるだろうが、我輩のように梱包願望のある人にはお勧めだ。

身体を温めるための焼酎に、腰痛対策の抱き枕。買い物の内容が健康への投資ばかりで、しなびている。

確定申告をしてみて気づいたが、我輩の個人出費は主に本代、旅費、健康への投資の三本柱で占められる。今後、健康への投資は増えていくだろう。社会保険料が増えていく日本国と同じ道をたどりそうだ。

長生きしたいとは思わないが、健康ではいたい。健康でいないと創作が出来ない。旅にも出られない。

もうしばらく創作活動を続けていたい。来月から始まる新年度も、健康を大切にしながら駆け抜けたい。焼酎を飲み、抱き枕を抱きながら。

来月は一日のブログを再開します。よろしゅう。